その、ほんの一部ですがステンドグラスのきれいな教会をご紹介します。

-

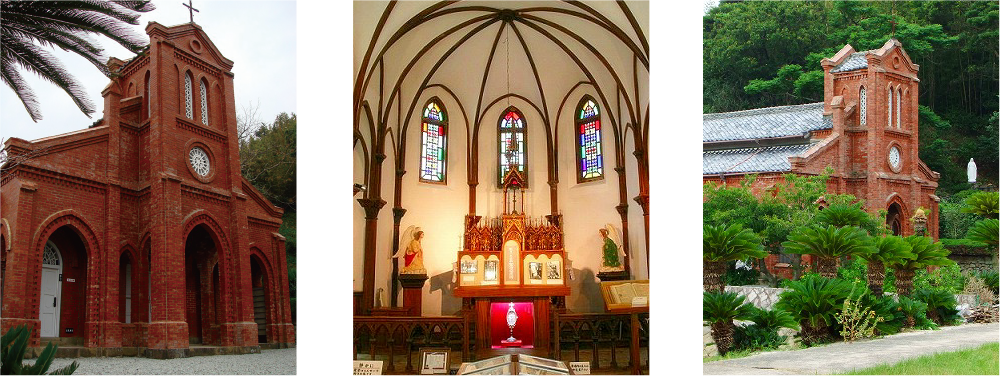

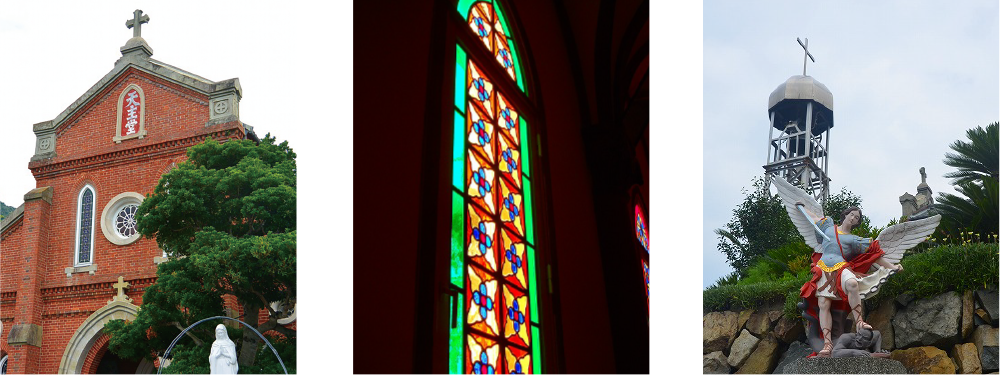

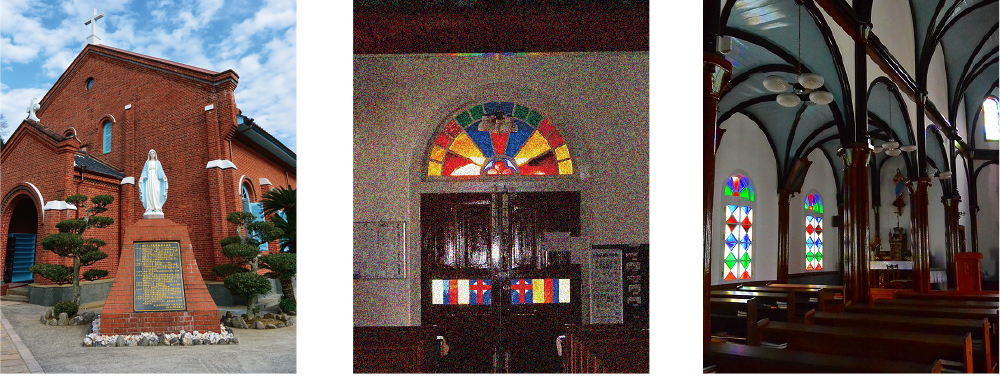

■堂崎教会

■堂崎教会禁教令の解禁後、明治12年(1879)にマルマン神父が創建。現在の天主堂は、ペルー神父によって明治41年(1908)に建てられた五島最古の洋風建造物です。赤レンガのゴチック様式の天主堂は、遠くイタリアからも資材の一部が運び込まれたといわれています。県の文化財。

-

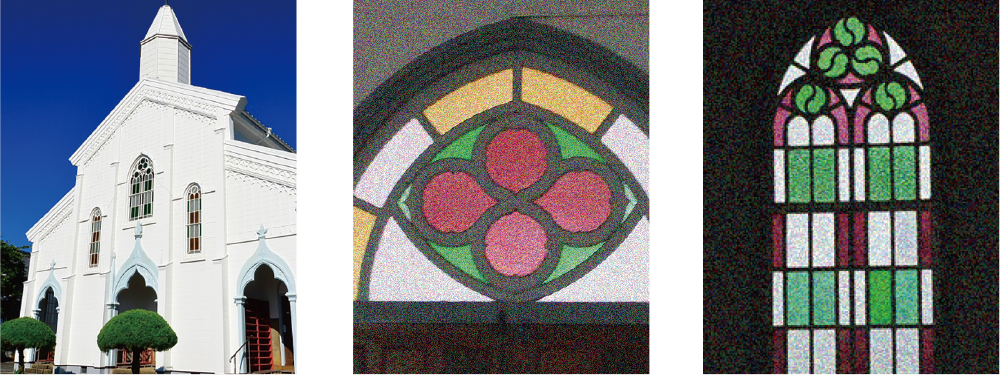

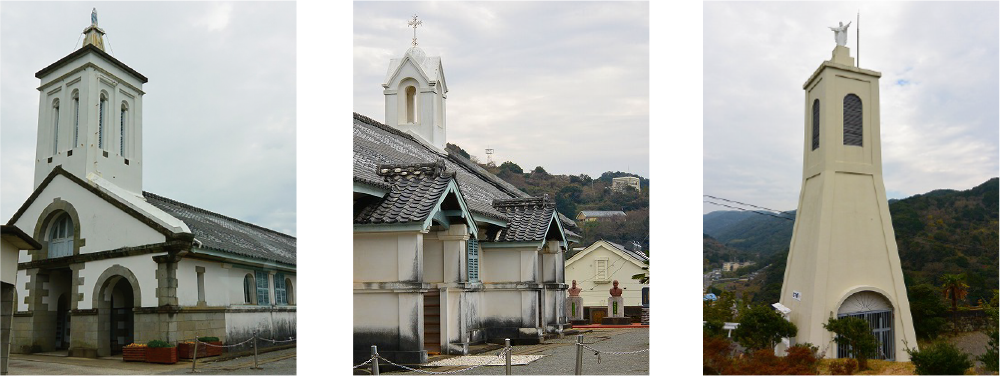

■水の浦教会

■水の浦教会明治13年(1880)パリ外国人宣教会ザルモン師によって創建。現在の聖堂は、鉄川与助の設計・施工により昭和13年(1938)に建てられた。木造教会堂としては最大規模である。小高い丘の上に建てられた白亜の優美な天主堂で、与助にとっては、リブ・ヴォールト天井を有する最後の教会。

-

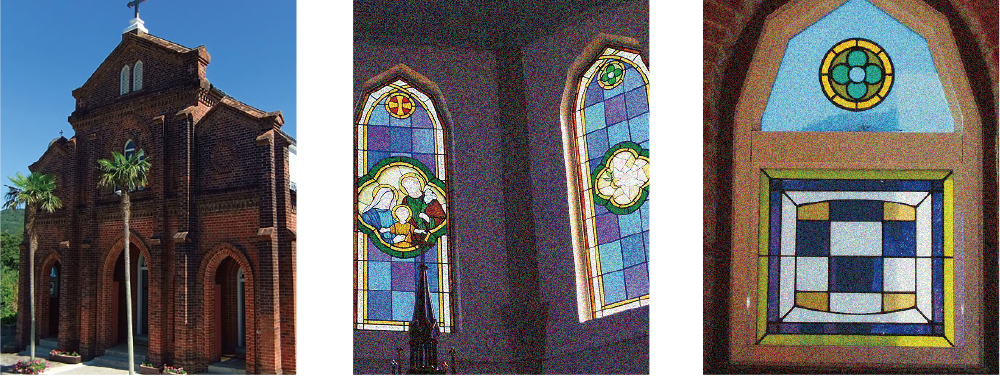

■貝津教会

■貝津教会大正13年(1924)木造の現教会が建立されたが、昭和37年(1962)老朽化のため大幅な増改築がなされた。屋根の小塔はこの時付け加えられたものです。建物は、木造単層瓦葺屋根、3廊式床、平天井です。地元の人の手造りのステンドグラスを通して差し込む光は暖かく、ぬくもりが感じられます。

-

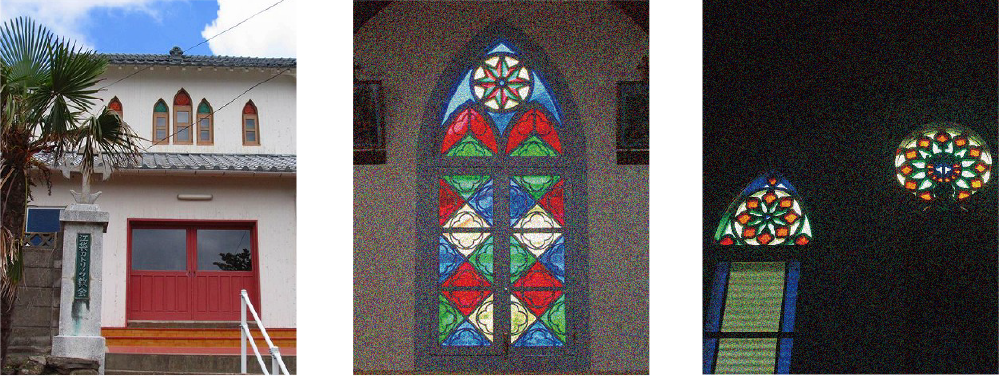

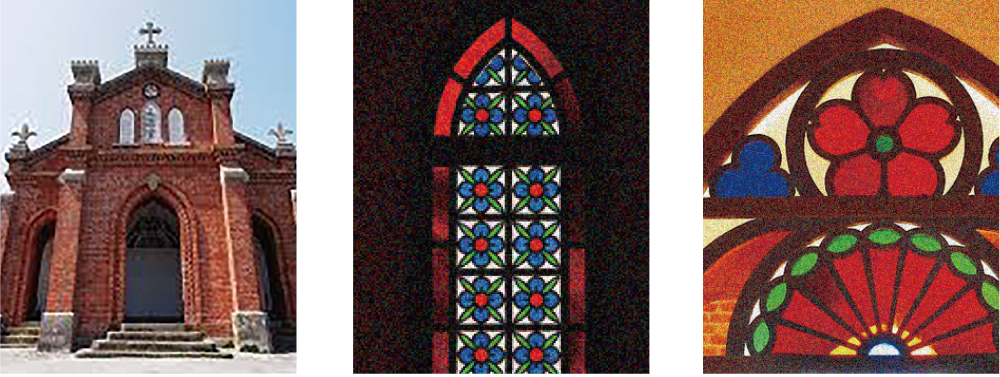

■楠原教会

■楠原教会楠原教会は鉄川与助の設計・施工により明治45年(1912)に完成した重層屋根構造煉瓦造りの教会です。幕末から明治にかけ楠原や水の浦の信徒達は逮捕収監され過酷な拷問を受けたという辛い歴史を持っています。献堂100周年の時にステンドグラスも新しくなり美しい教会に変わりました。下五島で2番目に古い教会堂です。

-

■旧五輪教会

■旧五輪教会明治14年(1881)に浜脇教会として建てられたものを昭和6年(1931)に移築されました。外観は木造瓦葺き平屋建の和風建築、内部は三廊式、板張りの、リブ・ヴォールト天井、ゴシック風祭壇の本格的教会建築様式となっています。大浦天主堂の次に古い教会堂です。国の重要文化財。

-

■江上教会

■江上教会大正7年(1918)に鉄川与助の設計・施工により建てられたロマネスク様式の教会。外部も室内も簡素な構成ですが、木造の様式的教会建築の定型的な姿として、文化財としての価値が高く、蝙蝠天井とステンドグラスが荘厳な雰囲気を醸し出しています。県の有形文化財。

-

■江袋教会

■江袋教会明治15年(1882)パリ外国人宣教会ブレル神父の指導の下に建設された木造瓦葺平屋建て教会。2007年2月に火災で焼失するまで五島で最古のリブ・ヴォールト天井の木造教会堂でした。現在焼け残った一部の建材を利用し元の位置に復元、ステンドグラスの美しい教会に修復されました。

-

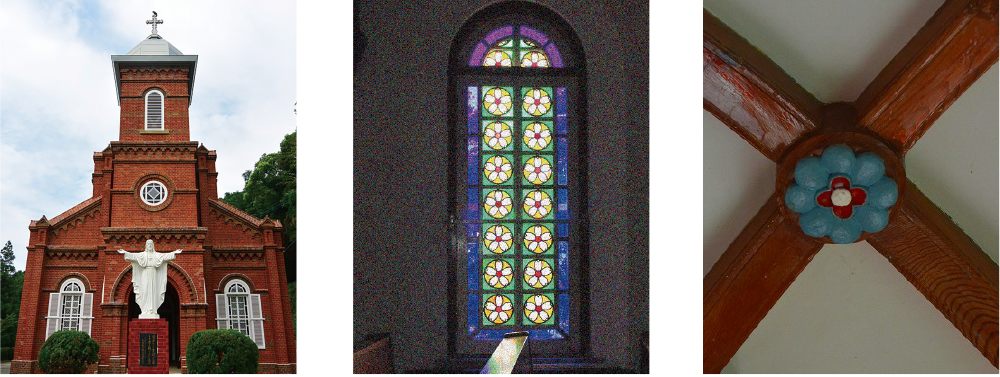

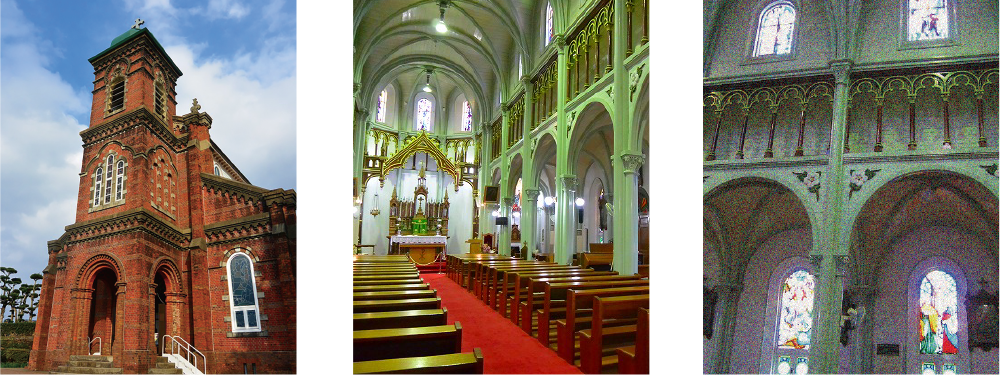

■青砂ケ浦教会

■青砂ケ浦教会鉄川与助の設計・施工により明治43年(1910)に完成した赤レンガの教会。本格的な重層屋根構造は、のちの煉瓦教会堂の構造の起点となりました。正面はバラ窓や縦長アーチ窓によって飾られ、内部の3層式漆喰仕上げやリブ・ヴォールト天井などが特徴的です。国の重要文化財。

-

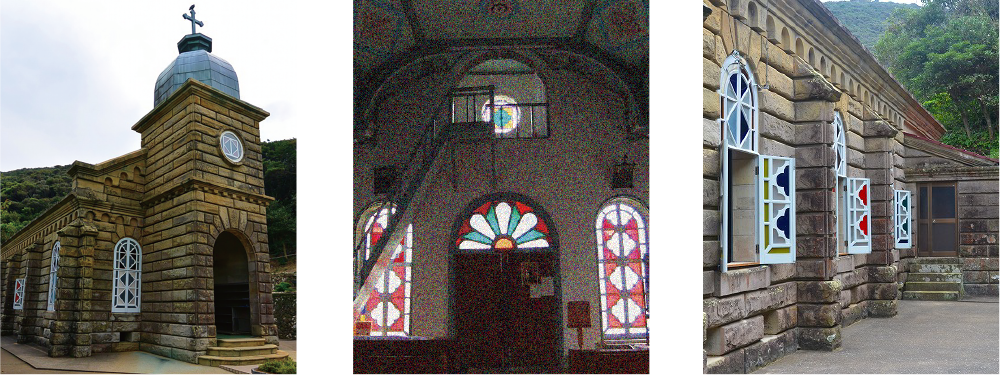

■頭ケ島教会

■頭ケ島教会鉄川与助の設計・施工によるロマネスク様式の教会堂で大正8年(1919)に創建。西日本では唯一の、全国的にも珍しい切石積の石造り教会堂です。また内部の天井は二重の持ち送りによるハンマービーム架構で折り上げられており、本教会最大の特徴となっています。国の重要文化財。

-

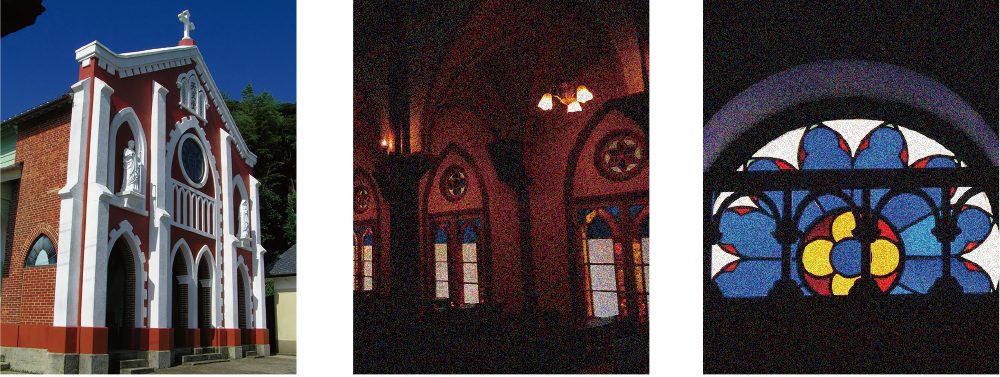

■大曽教会

■大曽教会明治12年(1879)木造教会が建てられ、大正5年(1916)鉄川与助の設計・施工により現在のレンガ造りとなりました。八角形ドーム型鐘楼や色の異なる2種類のレンガを使った壁面など特徴がある。花柄のステンドグラスは西ドイツ製、半円のアーチ窓などロマネスク様式を取り入れている。

-

■福見教会

■福見教会現在の教会堂は、大正13年(1924)ヒュウゼ師によって建立された2代目の教会堂です。この教会堂は重層屋根構成、桟瓦葺レンガ造りで、堂内は黄色をベースにしたステンドグラスや高い梁張りの船底天井など神秘的な雰囲気が漂っています。この地区の住民の98%がキリスト教徒である。

-

■旧野首教会

■旧野首教会明治41年(1908)完成の野崎島の野首教会は、煉瓦造平屋建てリブ・ヴォールト天井で鉄川与助の設計第1号の教会です。野崎島の島民は最盛期には約650人であったが、年々島民が減少し、平成元年に県指定有形文化財に指定されるも2001年以降は無人島となっている。

-

■黒崎教会

■黒崎教会大正9年(1920)に完成した教会堂はロマネスク様式のレンガ造りで、単層屋根、桟瓦葺、内部はゴシック調で、3廊式リブ・ヴォールト天井でステンドグラスがとても美しい。教会堂の設計は、ド・ロ神父がされたと伝えられています。遠藤周作の小説『沈黙』に登場するのがこの教会堂です。「母と暮らせば」 にも登場しました。

-

■出津教会

■出津教会1882年竣工、設計ド・ロ神父、資材を投じて建てたこの教会堂は、強い海風に耐えられるように屋根を低くした煉瓦造り瓦葺き平屋建て、外壁は煉瓦の表面を白漆喰で塗っている。2度の増築を経て、1909年にほぼ現在の教会堂となっている。2011年国の重要文化財に指定。

-

■大野教会

■大野教会1893年、ド・ロ神父の設計と指導により建てられた平屋建、瓦葺きの教会堂で、神父が自費を投じ、信徒の奉仕によって建てられました。外壁は、玄武岩の切石を漆喰で固めた壁、「ド・ロ壁」となっている。教会の庭には聖母マリア像が、静かに佇んでいます。2008年国の重要文化財に指定。

-

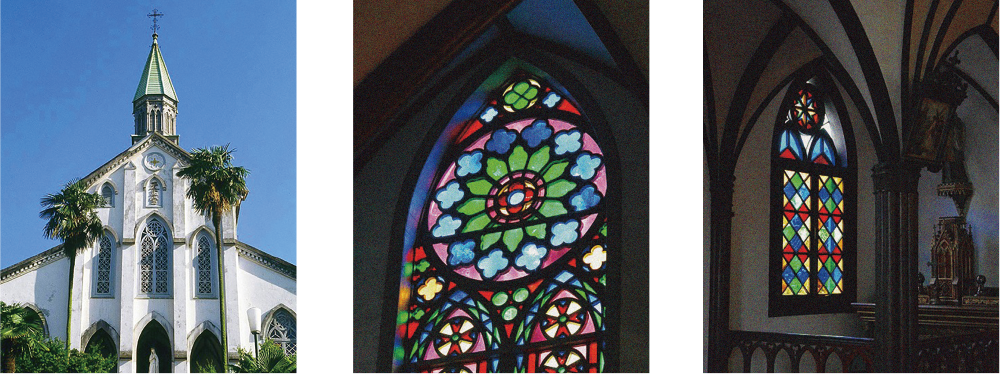

■大浦天主堂

■大浦天主堂正式名称は「日本二十六聖人殉教者教会」。パリ外国宣教会のフューレ神父やプチジャン神父らの指導により元治2年(1865)に建てられた日本最古の木造ゴシック造りの教会で、国宝に指定されています。堂内には「日本二十六聖人殉教図」や「信徒発見のマリア像」などがあります。

-

■黒島教会

■黒島教会明治35年(1902)、フランス人宣教師マルマン神父により建立された三層構造の総レンガ造りの教会です。外壁の一部には地元の赤土を掘り出して焼いたレンガが使われています。また堂内の柱の台座には黒島産の御影石を用い、祭壇には有田焼のタイルが敷かれています。ステンドグラスの美しい教会です。国の重要文化財。

-

■三浦町教会

■三浦町教会昭和6年(1931)鉄筋コンクリート造りの教会堂として建設されました。第二次世界大戦中は、空襲を避けるために白い外壁にコールタールを塗られ黒一色の姿にされたが、昭和20年(1945)6月28日の佐世保大空襲でも消失を逃れた。ゴシック様式、リブ・ヴォールト天井、ステンドグラスが美しい。

-

■平戸ザビエル記念教会

■平戸ザビエル記念教会昭和6年(1931)早坂久之助司教によって建てられた。昭和46年(1971)には「ザビエ記念像」が建立された。この名前は、フランシスコ・ザビエが平戸を3度訪れ布教したことに由来している。構造は、鉄筋コンクリート造り、内部は3廊式でリブ・ヴォールト天井です。

-

■田平教会

■田平教会鉄川与助の代表作といわれる教会で、大正4年(1915)から3年の歳月をかけ、神父と信者たちの手で、建設されました。八角形のドームをいただく鐘塔と色の違うレンガで組み上げた外壁が特徴的です。また内部は三廊式で、柱にはコリント風柱頭飾が施されています。十字架の道行きのステンドグラスの窓です。国の重要文化財。

-

■宝亀教会

■宝亀教会現在の教会堂は明治31年(1898)に献堂されたもので、平戸市に現存する教会としては最も古い歴史を持っています。構造は木造瓦葺きで、正面だけがレンガ造りなのが特徴的。また、両側面にベランダ状のアーケードが張り出し、側面の窓を床まで引き下ろして出入りができる構造は、県内でもここだけです。

-

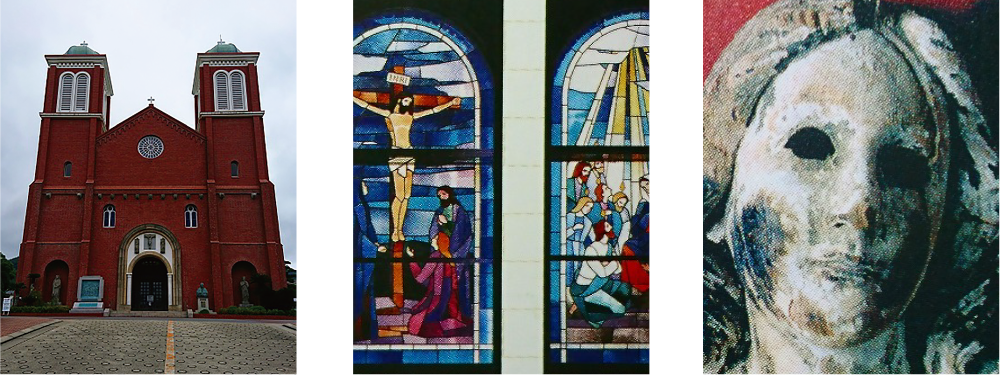

■浦上天主堂

■浦上天主堂明治28年(1895)にフレノ神父の設計により着手したが、資金難のため30年の歳月をかけ大正14年(1925)に完成。その後原爆による被爆で倒壊し、昭和34年(1959)に新浦上天主堂が完成、昭和37年には大司教座聖堂(カテドラル)に指定された聖堂である。昭和55年(1980)に現在の教会に全面改装されました。 被爆のマリア像が、小聖堂に安置されています。